浙江省博物馆于今年国际劳动妇女节当天推出了“丽人行——中国古代女性图像云展览”,上线十天,展览链接访问量达76万。从可观的浏览数据到公众与业内的广泛好评,“丽人行”的成功,可以被看作是近年来两大热点现象——对性别问题的讨论与后疫情时代线上活动热结合而成的“爆款”。

近年来,在一个看似以传统文物为重的博物馆领域内,与性别问题相关的展览也在逐渐增多。2018年杭州工艺美术博物馆“女神的装备”(点击查看往期推送)以博物馆跨界现代艺术的方式对女性身上的种种标签提出质疑;2020年云南省博物馆以“Moso:家庭·婚姻·对话”(点击查看往期推送),直面父系汉族社会对摩梭族的种种误读,向观众展示婚姻、家庭形式的多种可能性;2021年成都博物馆的“玉汝于成——潘玉良的艺术人生”则着眼于近代女性的自我觉醒与自我实现,且整个策展团队全部由女性组成。

从上述实例来看,由于社会学、人类学领域的丰硕成果和深厚传统,在把当代女性问题与非父系社会作为展示对象时,展览与女性主义叙事有较高的契合度;近代的民族独立、阶级斗争与性别平等运动的共振,也使得该时段内的诸多藏品适宜女性主义的策展思路;而古代文物距离当代社会较前二者则遥远得多,且女性并非古代历史的书写主体。因此,在两性平等大讨论兴盛于公共空间之前,尽管女性题材文物展览早已有之,但它们基本仍处于普及知识、艺术欣赏层面,“性别”在此似乎只是展品的“题材类型”,而非“诠释角度”。

那么,如何才能让中国数量可观的古代藏品与文物类博物馆参与到对当下社会问题的讨论中,将博物馆从“祖庙”与“祠堂”的标签中解放出来,缩短其与当代人的心理距离呢?“丽人行”尝试给出一种解决方案。

第一单元“态浓意远”,以历史时间为线索,展示战国至明清历代女性图像中的代表性作品。梳理不同时期文物、绘画中体现的女性特点,以展示人物形象、器物表征、空间布局等方面对女性形象塑造的共同作用,为后续相关单元作铺垫。

第二单元“绣罗翠微”,以描写女性梳妆打扮的画作为主要内容,展现不同时代女性的妆容、首饰、衣着。在观众进入每一个具体展品前,单元词开宗明义地点出了古代女性绘画中的“男性凝视”:在古代女性令人沉醉的梳妆粉黛、簪珥璎珞背后是“女为悦己者容”与“照镜自省”的规训。

图 |上海博物馆藏仇英《临宋人画(之三)》被设置在“梳妆粉黛”这一单元,除了体现闺阁女性梳妆打扮的美好姿态,展览更希望我们从“镜子”这一意象中看到对古代女性的规训,反思古代女性梳妆背后的教化意义。

第三单元“云幕椒房”,着眼于“空间”的角度,从室内的闺阁天地到户外的郊游场景,以画面中女性所处的不同空间与“墙”、“屏”、“帘”等不同的隔断方式,展示了男女活动空间差异反映出的权力关系、女性内部在活动空间上的阶层差异。

第四单元“逝水流年”,则试图进一步揭示在浪漫、诗意的古代绘画背后,是女性在娱乐、身份认知、与空间关系上主体性的缺失:单元词提示观众,女子作琴棋书画,除了解闷,取悦男性也是重要目的;从相夫教子题材的绘画看出,古代女性比起成为自己,成为“谁的妻子”与“谁的母亲”更为重要;而在山水画中,尽管女性能够游山玩水,但她们并非山水的主人,而只是供男性观看的“美景”之一。

图 |逝水流年-相夫教子版块的《仕女册(之四)》,现藏广东省博物馆,以体现古代女性“身体不能超越家居范围,行为不能超越家务范畴,意识不能超越家庭范式”的“人设”。

第五单元“闺阁芳菲”,用心搜集了漫长历史与浩繁画卷中的女性作家及其画作。在作品选择中力图突破对“精英阶层”的偏好,作品作者从名媛闺秀、职业画家到青楼女子,均在展览中一一呈现,尝试在“History”的夹缝中建构一隅“Herstory”的图景。

图 |这一单元的三级操作界面终于与前三个有所不同。

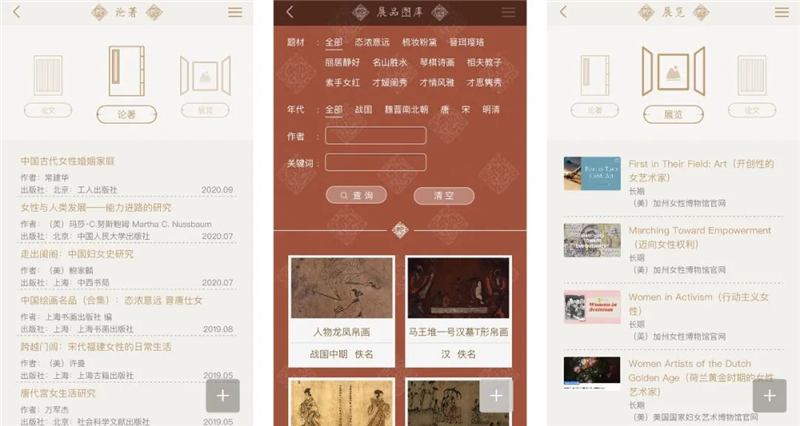

除展览主体之外,“丽人行”还为观众提供了从妇女史到当代女性主义的1000余项学术研究成果及100余个国内外女性主题展的超链接,足见其扎实的学术基础与其中暗含的批判意图。然而,作为一个“展览”,它的反思性阐释主要以文本方式表达,操作性与互动性却略显不足。集32家博物馆,1000余件原作数据的“丽人行”充分将“云”的优势显露无疑:突破线下展览馆际交流的程序桎梏,在博物馆藏品数据信息公开方面亦可谓别开生面。而对如此浩繁的藏品信息进行展示,在观众操作层面便显得相对单一、重复。除业内人士以外,用户点开线上展览时大多抱着快速、碎片化获取信息的心理预设,而大量的文字阅读、较慢的图片加载时间、多层级的人机界面、较为重复的链接动作则不断影响观众在获取展览信息时的耐性与有效性。尽管展览内容的体量不可与一般的H5小程序比拟,但如何通过技术手段更好地引导观众进入展览内容,在知识型“数据库”与互动型“线上体验”中把握平衡,似乎成为了线上展览日后应当重点考虑的问题。

抛开技术在表达效果上的影响,与此前同题材的展览相比,“丽人行”在展览内容框架及文本表达方面,已显示出诸多进步性。在同样地展示了古代女性的日常生活内容之时,“丽人行”更多了一层批判的态度:展示梳妆打扮时不忘提醒“男性凝视”;展示生活空间时不忘示意性别、阶层间的权力关系;展示休闲生活时不忘指出古代女性主体性的缺失;展示女性作家作品时则暗示了女性在古代历史书写中的缺位,同时对勇于突破古代性别角色桎梏的女性不吝赞美。对于单个藏品的诠释,展览并无过多的倾向性解读,体现出了策展团队“提出问题,而非解决方法”克制与严谨。在结语中,策展团队的态度则更为鲜明:在承认生理性别差异的同时,指出以男性视角为主的“男耕女织”古代绘画并不能作为现代社会性别分工的依据,更不能以生理性别作为道德判断的依据。

因此,从整体的策划理念来看,“丽人行”无疑为古代文物参与社会议题讨论提供了一种积极的可能性。它以浩繁的线上文物向我们抛出了诸如这样的问题:历史留下的性别困境我们破除了多少?还有哪些其实一直都在?同时展览亦有回答这些问题的野心,尽管主要流于结语的文本之上。不过,能够在文物类展览中看到对习以为常的历史观发起挑战,已经是足以令人激动的突破了。(郭洋梦 莎伦敦大学学院公共考古硕士)