草圣林散之

身后功名

——与著名书画家、鉴定家萧平谈林散之(下)

王 罡

林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家,江苏省收藏家协会副会长王罡(左)正在采访著名书画家、鉴定家萧平(右)先生。 王月举摄

王 罡:林散之先生有一句名言,叫做“要求点身后功名。”请你给我们讲一讲它的由来。

萧 平:好的。大概是1982年秋季的一天,风特别大,树叶掉得厉害,我来到林散之先生的寓所中央路117号。他正在写字。写完后他似乎很有感触地问我:“对社会上某些以艺术为诱饵,争名夺利的现象有什么看法?”我知道,一定是前面有人和他谈过些什么,他是在有的放矢地问我。于是我说:“这并不奇怪,似乎还是一种‘时尚’。”林散之先生摇头叹息,在纸上写道:“不知耻无以为君子;知耻,近乎勇。”还在“勇”字旁边重重地加上了两个圆圈。就当时的书画界来说,明是非已经不容易,知廉耻就更需要勇气了。于是,我写了“不随时尚,自甘寂寞”8个字递给他。他笑了,拉长音说了个字:“好”。过了一会,他又拿起笔在纸上写下这么一段话: “要求点身后功名。时名狗屁,一死就完了。我也不知见了多少人,当时轰轰烈烈,死后三四十年,烟销迹灭了,真可怜!”

图为采访拍摄现场,摄像师、摄影师正在工作。王月举 摄

“要求点身后功名。”一种技艺的成功,就像春蚕吐丝,蜂之酿蜜,绝非一朝一日,要花费很多的时间,甚至一辈子的心血。林散之先生说的“身后功名”,指的是生前对艺术执著、忠诚,乃至献身,那么身后功名不求而自在。时名不可取,因为时名可能有作假的成份,比如机缘、地位,甚至巧取、欺骗,都可能导致一时名噪。但是,这些都不会长久,更不会流传后世。林散之先生以前对我说过:“书画是寂寞之道,要看重身后名。寂寞才有思考,才能感悟,不计现时得失,方能留下身后名。”林散之先生一生甘于寂寞,他把书法与修身当作事业来做,即使出了大名之后,仍然十分勤奋,每天做晨课,临习《史晨》、《乙瑛》等碑帖,这些都是我亲眼看见的,临帖一直做到90岁之后,这是很少有人能做到的。林散之先生的“身后功名”,与那些以权位换得来虚名,下台后很快被人淡忘、才会写两笔字便以“书法家”自居,甚至以为“我就是天下第一”的相比,是一面很好的镜子!

萧平先生正在给王罡(中)、章中山(左)讲解林散之草书。 王月举 摄

王 罡:林散之先生给你写了不少作品。仅1972年就为你写了两幅长卷,一幅是《杜甫秋兴三首》,另一幅是《行书论书卷》,请你给我们讲一讲得到这些作品经过。

萧 平:林散之先生给我写《杜甫秋兴三首》是1972年,是用我在南京博物院得到的一张裱画师丢弃的乾隆时期的拖尾纸写的。裱画师在裱画时,觉得旧纸和新纸裱在一起,结合得不平整,纸的色差也比较大,准备把它扔了。我看见了就对裱画师说:“这是不是太可惜了。”他说:“萧老师,你要就拿去用吧。”就这样我就得到了一张乾隆时期的拖尾纸。这么好的纸,送给谁去写呢?当然只有请林散之先生来写。林老拿到纸后说:“好纸,好纸,你放在这里。我等到很安静的时候给你写。”不久,有人告诉我说,林老给你写好了,叫你去拿。我去了以后,林散之先生把这个手卷展开,对我说:“我是想写八首的,可是写不下,你的纸太短了,只写了三首。”我说:“已经非常好了,这是我的临本。”林老说:“不要临我的,要临古人。”

图为1972年林散之先生为萧平创作的草书《杜甫秋兴三首》。 王月举 摄

另一幅手卷《行书论书卷》是册页裱成的。册页的开头是高二适先生写的一首长诗。这里还有一个故事。高老有个朋友在四川,这个人有一支毛笔很有名,叫“龙泉剑”。一次,这个朋友把“龙泉剑”寄给高老,请他写诗。高老看到“龙泉剑”后,很高兴,赋长歌一首。林散之先生听说高老写了这首长诗,就请高老给他写在宣纸上。一天夜里,高老想给林散之先生写这首诗,就起来找林老给他的宣纸,结果没有找到,找到了我给高老的册页,于是高老就先把这首诗写到了我的这本册页上。然后在后面写到:“林散之见吾此歌屡索为书纸素,今夜起觅纸,不获,故先为萧平录书。散翁系平受益师,此可请尊师为一讲贯也,何如?”高老对我说:“林老是你老师,你把这个拿给他看,可请他给你讲一讲。”我说:“把这个给林老看,估计他会不开心。”高老说:“没有关系。”高老是一个不拘小节的人。后来,我把册页拿给林散之先生看,他不开口,过了一段时间才说:“这样给我看看,就不写啦?”我又将此话转告高老,并请他赶快给林老写。这本册页的后面是林散之先生写的隋代智果的《衍论》,还有《群玉堂米芾论书》,比较长。林老在落款时写的是“炳文嘱书”,后来发现写错了,便在后面作了更正:“此册为萧平同志书,款误丙文,特此注明,聋叟附识。”我看了很高兴,其中又多了一些趣事。

图为1972年6月林散之先生为萧平创作的草书手卷《行书论书卷》(局部)。 王月举 摄

王 罡:你的学生、也是我的知友,原南京军区宣传部的军旅艺术家黄建新先生谈起你的书画艺术人生,常常兴奋不已。他曾多次讲过,你是新中国一代书画大师徐邦达先生的得意弟子,是集书法、国画、鉴赏、史论、收藏于一身的艺术家。我梳理了一下,像你这样,当下还没有第二人。比如,对中国字画的鉴定,徐邦达老先生有“徐半尺”之美誉,你也有“江南一眼”的雅称。请给我们讲一讲你成功的内因和外因。

王罡正在采访萧平先生。 王月举 摄

萧 平:这个很惭愧。我对艺术的爱好始于很小的时候。记得上一年级,我父母曾经跟我讲过,其他小学生一放学就去玩,往山上爬,往树上爬,说我很奇怪,放学回来,在桌子上铺一张纸,看图书,照着书上画画,当时还讲书上画的是“小宝宝”,我是“大宝宝”。因为我当时的小名就叫大宝宝。在小学里,我画画是最好的,中学里也是画得最好的之一。我父亲是书法家,从小耳濡目染有关系。我父亲在工作之余,喜欢看书写字,经常到旧书店、文物商店,看有什么东西可淘的,家里有不少字画。我画得好一些,他就在上面题字,挂在墙上,或者送给他的朋友,以此来鼓励我。我还经常在暑假中抄《辞海》中的警句,当时我对“五四”时期的一些散文家的作品包括鲁迅等,都很有兴趣。一个暑假,我用半个暑假来抄写,读他们的书。那时候我写作文,就写过我的理想,就是想成为一个画家。我的初中高中都在南师附中上的,这是江苏省最好的学校,是有一百多年历史的名校,学校有专门的美术教室,一般中学是没有的。学校的画画条件很好,石膏像、画册、颜料、画板什么都有,据说石膏像是徐悲鸿从欧洲带回来的,学校的美术老师都是徐悲鸿的弟子,都是中大美术系毕业的。学校还有一个很好的图书馆。我记得第一次看到印象派的画,就是在学校图书馆。我从南师附中高中毕业后就进入了江苏省国画院。傅抱石、亚明、俞剑华、陈子佛、胡小适、林散之等,这一批江苏顶级的艺术家经常集中在画院的桐音馆开研讨会,我们同学都可以去听,许多同学不喜欢理论课,而我却很有兴趣,坐在后排,用心在听。

1962年6月15日,江苏省国画院学习班结业合影。图中第二排左四是林散之,第三排右六是萧平。

从少年到青年,我接触的都是一些顶级的专家名家,特别是1962年山东省政府邀请全国重要的省市艺术家集中到青岛避暑,搞艺术研讨和实践活动。当时我就随亚明老师一起去了,江苏去的是钱松岩、俞剑华、陈大羽、亚明、张文俊和我,就6个人。我最小,20岁还不到。上海去了一批名家:王个簃、江寒汀、孙雪泥。北京去了王雪涛、李苦禅、吴镜汀、田世光,还有山东本省的名家。我们住在一起,每天有画家介绍创作经验,交流心得体会。后来登泰山、到曲府、看孔庙。当时不少书画家给我写字画画,印象最深的是大收藏家张伯驹先生给我写的两首词,直到现在我还保存着,他当时已经是七十岁的老人了。在这样的一个情况下,我自己一直在思考,这条路怎么走。我喜欢写散文,喜欢书法,又喜欢绘画,绘画中又喜欢画人物。如果我只会画人物,到大山大水中游览,我的激情就无从渲泻。这样我就慢慢地全面铺开。我没有其它爱好,什么卡拉OK、打牌之类的活动,我从不参加,就喜欢艺术。我的经历也说明了这一条,我在画院30多年,在南京博物院近20年。在我们这辈人中,像我这样情况的人比较少。但在前辈中间,能够做到这样的人并不少,我的老师徐邦达先生就是这样,谢稚柳先生也是这样,启功先生也是这样,都是书画史论和鉴赏齐全。

山水画 爱莲居图 萧平 作

王 罡:你的斋名叫爱莲居,你画了很多荷花,这与你的追求有什么联系?

萧 平:肯定是有联系的。艺术这条路是很长的,中国绘画史上许多早熟的画家,有的早死,要么就是到了中年之后江郎才尽。所以,从传统理念上来讲,绘画追求的是大器晚成。在年轻时候打下一个深厚的基础,然后在中晚年发挥,尤其到中年的时候,还要温故知新。像林散之先生就是这样,到70多岁的时候,天天早上做晨课,临碑帖。这么高的知名度,为什么还要临帖?是温故而知新。我40岁以前,斋名叫朝华馆,朝,朝气蓬勃,充满活力。要求我自己在早期的学习中,认真刻苦,打好基础。有了基础,才能有大的发展。中年以后,恰逢改革开放,人们开始关注金钱,把富起来作为一个目标。社会上开始出现诚信缺失,品质下降。面对这种现状,我把自己的画室改为爱莲居,并请很多名人给我题字。我还写了一篇文章叫《爱莲》,把“出污泥而不染,濯清涟而不妖”作为我的座右铭,意在告诫自己在名利场中,不要随波逐流。要像莲花那样,在清涟中间即使有了骄美的身姿,让人们羡慕不已,也不能狂妄自大,一定要保持纯洁的本质。

从屏幕上看到,萧平先生正讲述爱莲居的故事。 王月举 摄

王 罡:现在,艺术品市场价格失真,真假失辨,你对这些是怎么看的?

萧 平:是啊,这都是两个字作的怪,一个是名,一个是利。书画界中的炒作之风,近10年来,甚至还要早,是史无前例的。这个炒作有两种,一个是炒名,一个是炒利。炒名,想往上爬,想谋求职位,想的人多了,怎么办呢?就不择手段,通过腐败,追求到名。第二是利,利就是炒高价。通过拍卖行,其它媒体的介入进行炒作。把价格炒上去,再不断宣传,让人们以为,这么高的价格一定有很高的价值。价格和价值是有联系的,但又是没有联系的,绝对不是你卖得高,艺术价值就一定高。比如石涛、八大山人这样的大画家,在生前并没有卖出什么好价钱,即使后来很长一段时间内,价钱也不高,直到二十世纪初期,人们重新挖掘他们,价格才上去。北京有个大画家叫叶浅予,以前大家把画炒得很高的时候,画廊收他的画,他出价很低。画廊老板说:“哎呀,您这么大的名气,怎么就要这点点钱,有损您的形象。”他说:“这个价还低吗?现在老百姓拿几个钱一个月?你这个画是给谁看的呢?”我最早买林散之先生的字也不贵。那是80 年代,当时没有拍卖行,只有文物商店,文物商店是对外开放的。有人委托我请林老写字,主要是卖给外国人的。多少钱一张?10块钱一张,三尺条幅,一次不能多买,只能买10 幅,100 元。我把钱给林散之先生,他说:“要不要再给你两幅,应酬应酬。”我说:“不要,不要。”像这样的书画家才是真正的有良知、有良心的艺术家。应该说,以前许多艺术家在世的时候,他们作品的价位都是和老百姓接轨的。好在当下书画炒作之风已得到遏制,有些画家的价格明显回落,我认为,这是正常的!

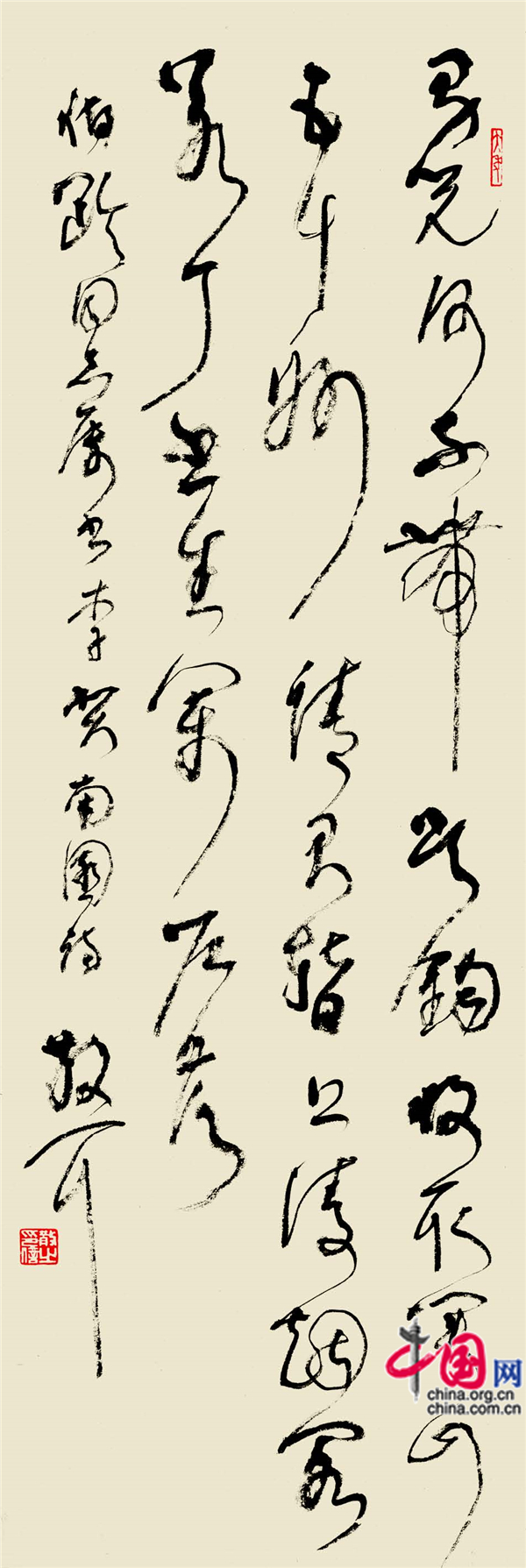

林散之草书《李贺 南园》 纵横 收藏

王 罡:谢谢,谢谢你接受我们的采访,今天的采访到此结束。

萧 平:谢谢。

采访结束后,王罡请萧平先生写字。至真堂美术馆馆长章中山拿来四尺三开的宣纸,萧平先生说:“小了,拿四尺整张的。”图为萧平先生正在挥毫。王月举 摄

图为萧平先生的书法:草圣平生一散翁。丁酉仲秋,录制散之师追忆片书此,戈父萧平。王月举 摄

图为萧平先生与《追忆草圣林散之》摄制组全体人员合影。王月举 摄

相关链接:

林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家 王罡

王 罡,林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家,被誉为“金陵散王”。江苏扬州人,1957年出生,毕业于国防大学政治学院,哲学学士,现为江苏省收藏家协会副会长。曾任南京军区政治部东海民兵杂志社总编辑,大校军衔。被评为第四届“全国百佳出版工作者”并授予称号,“世界华人杰出收藏家”,授予国防服役金质纪念章,受到两代中国国家主席江泽民和胡锦涛的接见并合影,著名雕塑家尹悟铭为王罡雕塑半身铜像。

王罡先后发表各类研究林散之的文章100多篇,编著《林散之中日友谊诗书法手卷》、《食砚斋珍藏林散之书画精品集》,专著《林散之草书精品赏析》由文物出版社出版。面向100多个国家和地区发行的《华人时刊》杂志连载《林散之草书精品赏析》一书,历时4年。《中国网》、《中国书法网》、《雅昌艺术网》、《凤凰网》等多家官网开辟专栏转载、选登《林散之草书精品赏析》。2014年11月,王罡出席第四届世界华人收藏家大会。2015年4月,王罡参加拍摄中央电视台大型人物传记纪录片《百年巨匠——林散之》。2016年12月,王罡参加签署中国收藏《上海宣言》。2017年11月,王罡出席第十六届全国民间收藏文化高层论坛。

王罡研究林散之草书的主要观点

●中国二十世纪草书第一人。

●世界著名书法家林散之。

●林散之的草书被称为“林体”。“林体”的特点是瘦劲飘逸。“林体”基本特征主要有四个方面:瘦劲圆涩,璀璨华滋,偏正相依,飘逸天成。

●林散之二十世纪六十年代的作品以刚为主,以柔为辅。坚挺瘦劲,开合有致。七十年代的作品是刚柔相济,动静相宜。以倚为正,字字相连。八十年代的作品,以柔为主,以刚为辅。亦行亦草,墨色淋漓。

●林散之草书创作的高峰期是二十世纪七十年代。七十年代的草书代表作代表整个林散之草书的最高水平。八十年代末的草书代表作代表林散之八十年代的最高水平。

●高度决定视野。有的人站在江苏这个小山上,评价林散之的草书;有的人站在中国这个大山上,评价林散之的草书;我们要站在世界艺术的最高峰,评价林散之的草书。林散之的草书是中华民族的,也是世界人类的。

●林散之草书代表作《中日友谊诗》、《许瑶诗论怀素草书》、《自作诗 论书一首》、《李白草书歌行》,与同时代的毕加索代表作《拿烟斗的男孩》、《斗牛士》、《科学与慈善》、《人生》一样,只不过是风格不一,都是世界人类顶级文化艺术中的瑰宝。

●林散之的草书和非草书的价格一定会拉开。

●林散之的一般作品是正常升值,大部分精品是涨幅较大,少数极品是垄断价格。

●林散之的草书值得永久收藏。早收早受益,迟收迟受益,不收不受益!