草圣林散之

2018年1月22日下午,《追忆草圣林散之》摄制组一行再次来到南京美术馆,采访拍摄著名书法家、南京市书协副主席杨康乐。

著名书法家、南京市书协副主席杨康乐近照。王月举 摄

杨康乐,女,1957年8月生于广西柳州。1978年从楷书入手,后师承章炳文学习汉隶至今。现为南京市书协副主席、中国书法家协会会员、江苏省书法家协会理事、南京市文联秘书长、南京市政协书画协会秘书长、国家一级美术师,南京市政协委员。杨康乐的作品特色与风格,正如《书法报》所评论的那样:“颇得韵味,用笔老练,轻重相间,结构多变,别具情致。”杨康乐多次参加“全国妇女书法篆刻展”、“全国中青年书法邀请展”、“全国正书展”、“全国隶书展”等展览,作品还在日本、比利时、波兰、法国等地展出。多次出访新加坡、日本、韩国等国家,传播中国传统文化,进行书法艺术交流,不少国家和地区的博物馆、纪念馆、碑林都收藏杨康乐的作品。杨康乐作为南京市书协的一名工作人员,在拍摄纪录片《林散之》时,几乎每天都和林散之在一起。谈到林散之,杨康乐总是滔滔不绝,有说不完的故事。下面将我们访谈的主要内容与大家分享。

王罡:你好,杨老师。你在林散之身边多年,请你给我们讲一讲有关方面的故事。

林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家,江苏省收藏家协会副会长王罡正在采访杨康乐。王月举 摄

杨康乐:我先讲一个写厂名的故事。那是20世纪80年代初的一天,南京同仁堂领导想请林散之题写厂名:南京同仁堂制药厂。我向林散之先生说明来意,并告诉他,对方是要付稿酬的。他在纸条上写道:“稿酬多少无所谓,问题在于我的字不适宜做招牌,许多宣纸上容易表现的笔法,如果做成招牌往往会失真,献丑不如藏拙,还是另请他人吧。”然后,面带歉意地把纸条递给我。我从他那谦虚、认真的眼神里领悟到,林散之先生对自己的作品是那样的一丝不苟、精益求精,不能把不满意的作品流传于世。我再三请求,最后他还是答应了。第二天,我按照他的要求准时到达,我推门后发现,林散之先生已坐在案前等我了。我立即铺上毛毡,磨墨裁纸。他用手中掭好的长颈鹿牌长锋羊毫笔一气呵成,8个大字跃然纸上。他看了一下,然后,要我把写好的字挂在墙上,盯着又看了一会。叫我再裁一张宣纸,又写了一张,又挂起来看了看,这才满意地盖上印章。这时,他的额头上已流出了汗珠。

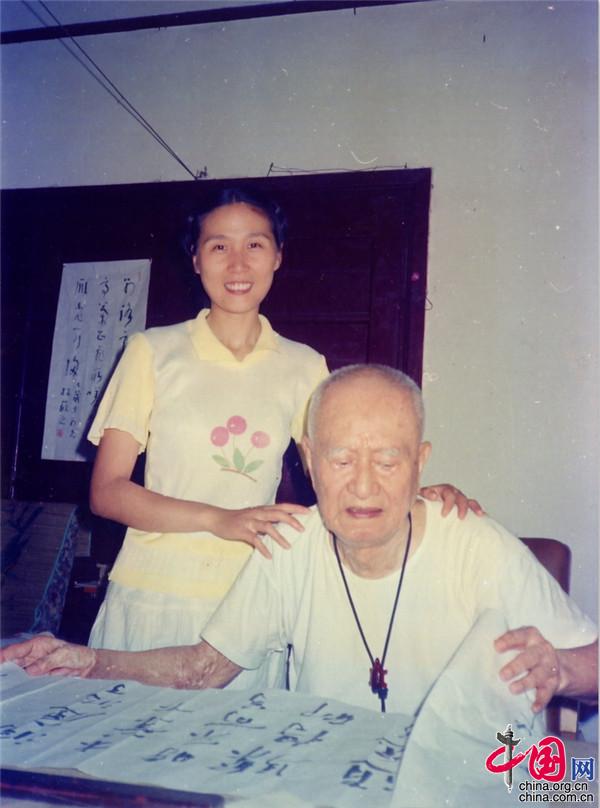

1979年8月,杨康乐与林散之合影。

1986年,林散之90岁祝寿。

王罡:雨花石是南京的特产,被誉为“天赐国宝,中华一绝”。可是,很少有人知道林散之先生喜欢雨花石,而且很入迷。

杨康乐:是的。有一段时间,我只要去看望他,什么话题不谈,纸条上写的都是雨花石方面的内容。一次,我去看望林散之先生,他拿出16颗大小差不多的雨花石给我看。这些雨花石色泽鲜艳,图案众多,是雨花石中的上品。据他的二儿子林昌庚教授说,这16颗雨花石是林散之先生看中后,用一幅书法作品换来的。他要我找个玉工师傅来,给每颗雨花石钻个孔,然后用丝线穿起来,作佛珠使用。可是,佛珠最少也是18颗,他只有16颗。林散之先生要我找2颗一般大小的雨花石和这16颗合为一串。我看他老人家那么任性又认真,心想,这事非同小可。

杨康乐正在讲述林散之与雨花石的故事。王月举 摄

王罡:由此可见,林散之先生对雨花石十分珍爱。

杨康乐:当我把雨花石拿起来告别时,他那双充满疑惑的眼睛仿佛在告诉我:“只许成功,不许失败。”事隔数日,我将钻通的18颗雨花石,用丝线穿好,变成一串五彩缤纷的佛珠送给林散之先生,他那种喜悦的心情,真是难以描述。他用极其认真的目光验收每颗雨花石,犹如工厂的检验员似的,细心地检验着每个产品是否合格,接着在纸条上写道:“我要诚惶诚恐地谢谢你。”并问要付多少钱来酬谢钻眼师傅,我说不要付钱,您老人家写幅作品给钻眼师傅就可以了。他思考良久,叫我裁纸、磨墨,欣然在宣纸上写了5个字:“一洞值千金。”见此内容,我不知如何是好。他见我有疑惑,又急忙写道:“为表示对钻工师傅诚挚的谢意,我考虑很久,才想出此句,最为适宜。”

图为林散之为钻工师傅陈跃强写的“一洞值千金”。杨康乐 提供

王罡:听庄希祖老师讲,林散之先生在创作书画之余,总喜欢把雨花石佛珠放在手上搓来搓去,有时还在脸上搓。

杨康乐:是的。时间长了,不知怎么的把串联珠子的丝线给搓断了。这可急坏了老人家,连忙捎信叫我赶快到他家,好在林散之先生的家离我的工作单位不远,我接信后放下手中的工作,骑着凤凰牌自行车赶到他家。老人家忧愁的脸庞立即呈现欢快的笑容。当我把散落的雨花石串好送来给老人家时,他又在纸上写道:“你为我做了件大好事,如何谢你才好?”我说:“不用谢。这点小事是我举手之劳,您老人家不必挂齿。”当时,我只是书法协会的一个小同志,林散之先生是书法大家,他不因为职位低而淡漠我,让我觉得他可亲可敬。后来我每次去拜望他,总免不了谈论雨花石这个话题。林散之先生曾这样写道:“我每天都离不开这串雨花石的珠子,—时不见,如魂丢了一样。”可见,林散之对雨花石的情份,真可谓:“一日不见,如隔三秋。”

王罡:拍摄电视报告文学《林散之》,你是全程参加的。请你给我们讲一讲和林散之先生在一起拍片的故事。

杨康乐:好的。电视报告文学《林散之》是一部唯一有林散之本人参加拍摄的电视片。南京电视台、南京市文联、南京书画院联合拍摄,全国政协副主席赵朴初题写片名,剧本由著名作家俞律创作,导演是张欣。

我全程陪同林散之先生,先后在南京市区、江浦,安徽和县、马鞍山等地拍摄。1984年6月16日在玄武湖公园翠洲一号南京书画院开机,第一个镜是:慢镜头推出《中国美术家名人大辞典》一页一页地翻开了,然后定格在“林散之”的名字上。接下来是林散之先生和夏冰流、陈乐村、李子磐笔谈书法,这时林老的几个学生带着书法作业请老师指点。林老指出问题,执笔示范。在场的田原当即给林散之先生画了一张漫画。6月21日下午,《林散之三代书画展》在江苏省美术馆开幕,《林散之》摄制组跟踪拍摄了几组镜头。

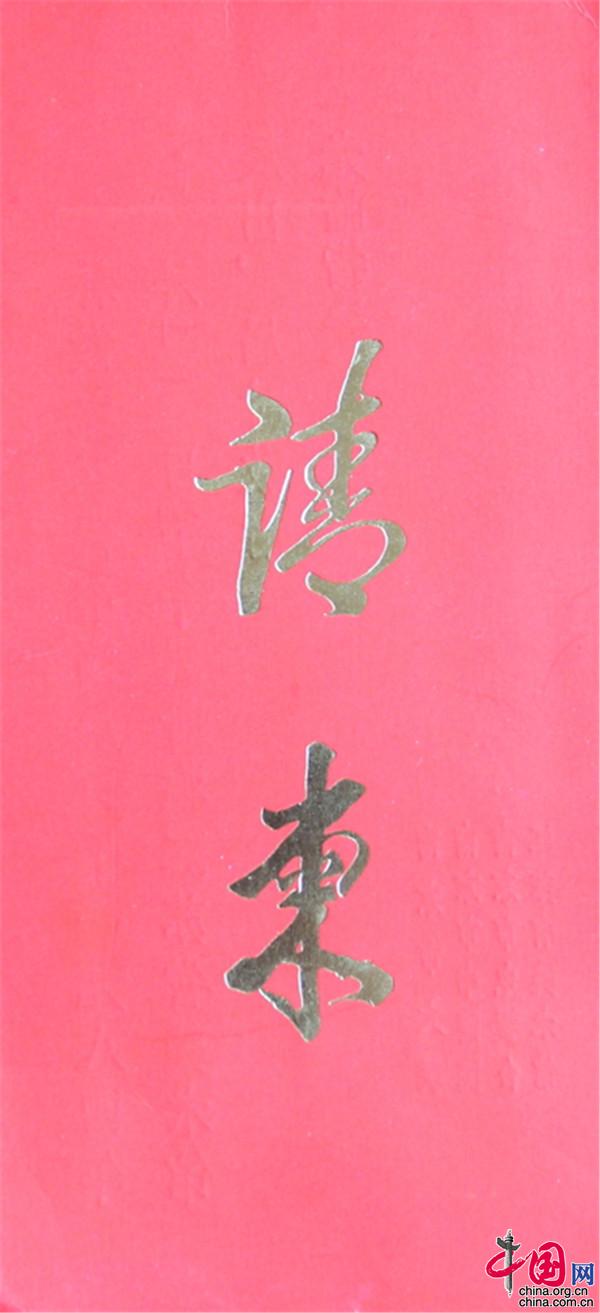

图为《林散之三代书画展》的请柬

图为《林散之三代书画展》请柬的正文。

王罡:据查,南京日报对展览专门作了报道:老省长惠浴宇等省市领导同志、省市著名书画家到场祝贺。江苏省人大副主任汪冰石出席开幕式。

杨康乐:对,剪彩后,坐着轮椅的林散之先生进入大厅与大家相互问候,然后老人家诗兴大发,当场挥毫:“林家三代画成风,笔法新安一派中。不画妖魔不画鬼,苍茫云海万千峰。”大厅里,人流如潮,林散之先生坐在轮椅上,由他的孙子孙女推着看一件件作品。在一幅巨幅草书《咏梅》前,林散之先生停了下来朗诵:“风雨送春归,飞雪迎春到……”读到最后落款时,很开心地大声说道:“八十一岁作。”林散之先生离开大厅时,把他的外重孙女晓青抱在怀里说:“长大了也要学习书画呀!”摄制组连忙拍下了这组精彩的画面。这次展览是专门为拍摄《林散之》纪录片而举办的,只展出一天。这里还有个细节,我们以市文联的名义专门发了一个补充通知随请柬发出,要求嘉宾准时出席,原因是要进行录像。

图为随《林散之三代书画展》请柬发出的补充通知。

9月18日,《林散之》摄制组来到乌江,拍摄江上草堂故居,接着来到江浦汤泉拍古银杏树,林散之先生曾在这里作过《古银杏》诗。这里讲一个拍摄林散之先生打太极拳的故事。当时,人都到了,摄像机也准备好了,大家都在等着林散之先生打拳,可是他坐在轮椅上,用拐杖托着下额,闭着眼睛,一句话也不说,又过了一会,突然说道:“可以了。”只见上穿蓝色中山装,下穿宽大的米黄色裤子,脚穿白底布鞋的林散之先生放下手中拐杖,卷了卷袖子,精神抖擞。单鞭——提手——白鹤亮翅。那圆熟而又流畅的一招一式,正稳舒柔,式式连贯,处处圆活,快慢自如。林散之先生打的太极拳叫“杨氏八十八式”,是南京鼓楼一个叫徐功伟的体育老师专门传授的。

杨康乐正在讲述当年拍摄电视报告文学《林散之》的具体细节。王月举 摄

王罡:林散之先生在打太极拳前为什么沉思?

杨康乐:后来回想起来我才明白,他把太极拳和书法联在了一起。就如同他作书之前先进行思考布局,就是我们常说的“意在笔先”。林散之先生还用打太极拳的道理讲解书法运笔的方法:“执笔如推手,不顶不丢,如粘如生;运笔当须缠丝劲,螺旋而行,绵绵不断。”

王罡采访杨康乐。王月举 摄

王罡:请你再给我们讲一讲拍摄邵子退的故事。

杨康乐:这件事还真的不讲不行。在乌江拍摄的7天中,林散之先生临时提出要增加邵子退的镜头,还要求这个镜头不能用其他形式,如话外音、照片来代替。邵子退是林散之一生中最要好的朋友,诗的造诣很深,青年时代就和林散之先生在一起吟诗唱和,从未间断。摄制组立即派人去乌江南岸邵子退家察看。邵先生住的平房非常简陋,屋子里没有一件像样的家具,老先生已是久病卧床,咳嗽不止。林散之先生走进平房与邵子退握手,相互拥抱,两位老人激动得都流出了眼泪。张欣导演安排了一组镜头:第一个镜头是在一盏古老的菜油灯下,两人各自在阅读着一本线装书。第二个镜头是改用一盏煤油灯,两人头和头靠在一起谈诗论画。第三个镜头是在电灯光下,高兴地交谈着《江上诗存》。三个镜头组合成一条他们一起走过来的时光隧道。而此时的邵先生除了感激之外,已站立困难。摄制组的人在他身后撑住后腰才勉强地站起来,摄像机匆匆拍下这组镜头,特别是二老难舍难分的情景,着实让人感动。在返回的路途中,林散之先生一声不吭,也许他已经感到,这是最后一面。可是,电视报告文学《林散之》正式播出时,由于种种原因,没有用上这组镜头。时隔不久,邵子退就离开了人世。林散之先生接到电报后悲痛万分,作戒诗一首,在诗的开头写道:“从今不作诗,诗写无人看。”

王罡、杨康乐等在南京美术馆观看画展。王月举 摄

采访结束后,杨康乐向王罡赠送四尺整张的隶书《林散之论书一首》。图为杨康乐正在创作。成舟 摄

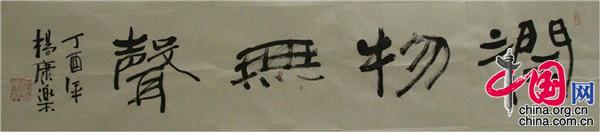

最后,杨康乐为专访的文章题名:润物无声。华伟 摄

相关链接:

林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家 王罡

王 罡,林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家,被誉为“金陵散王”。江苏扬州人,1957年出生,毕业于国防大学政治学院,哲学学士,现为江苏省收藏家协会副会长。曾任南京军区政治部东海民兵杂志社总编辑,大校军衔。被评为第四届“全国百佳出版工作者”并授予称号,“世界华人杰出收藏家”,授予国防服役金质纪念章。