草圣林散之

林散之(1898-1989),字散之,号三痴,别号散耳、江上老人。“诗书画三绝”,尤其草书,饮誉世界,被称为“草圣”。林散之祖籍安徽和县,生于南京江浦。曾任江浦县副县长、南京市政协常委、全国政协委员,江苏省国画院一级美术师、江苏省书法家协会名誉主席。林散之3岁学书,32岁师从黄宾虹,37岁只身万里行。书法由唐入魏,由魏入汉,转而入唐,宋元明清。无论碑帖,无论何派,各取其长,隶真行草,功力深厚。60岁开始专攻草书。草书以王羲之为宗,以释怀素为体,以王觉斯为友,以董其昌、祝允明为宾。林散之将绘画中的墨法运用于书法,开创了草书艺术的新天地。林散之的草书瘦劲圆涩,璀璨华滋,偏正相依,飘逸天成。1972年,中日书法交流选拔,林散之一举成名。“瘦劲飘逸”的“林体”反映了近300年来中国草书艺术的最高成就,捍卫了中国书法在国际上的中心地位。林散之代表作有《中日友谊诗》、《许瑶诗 论怀素草书》、《自作诗 论书一首》等。《中日友谊诗》被誉为“林散之第一草书”。

林散之书法代表作《金顶》 59×5700px 林散之艺术馆镇馆之宝

横幅《金顶》,1989年创作,出版在《林散之书法集》、《林散之书画集》、《林散之艺术馆馆藏精品集》、《林散之草书精品赏析》和2013年《华人时刊》杂志第12期。尺寸为 59×5700px,约 12平方尺,落款是林散之,印有“林散之印”(白文)、“大年”(朱文)。水墨纸本,生宣纸,长锋羊毫笔,宿墨,品相十品。正文内容是:金顶。

林散之喜欢大山大水,尤其喜欢四川的峨眉山。峨眉山地处长江上游,屹立于大渡河与青衣江之间,沉积着滚滚长江孕育的巴蜀文化,是长江上游唯一的自然和文化双遗产之地,中国佛教四大名山之一。金顶是峨眉山的最高峰,海拔为 3077米。顶上是个小平原,从前有一座铜殿,在太阳的照射下,光彩夺目,故而得名金顶。登上金顶,顿觉万象排空,气势磅礴,惊叹天地之奇妙。极目四望,茫茫平原尽收眼底,千山万岭,起伏如浪,岷江、青衣江、大渡河、大雪山、瓦屋山、贡嘎山历历在目。在金顶还可以欣赏到峨眉山的四大奇景:日出、云海、佛光、圣灯。早在 1936年秋,林散之18000里壮行时在金顶住过,作诗多首,其中两首诗写的就是金顶。

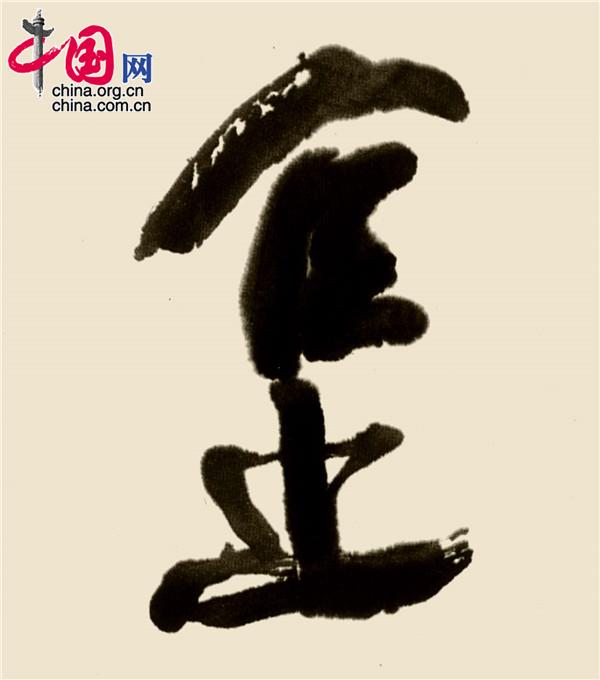

林散之书法代表作《金顶》(特写一)

图为林散之为峨眉山题写的金顶 李建军 摄

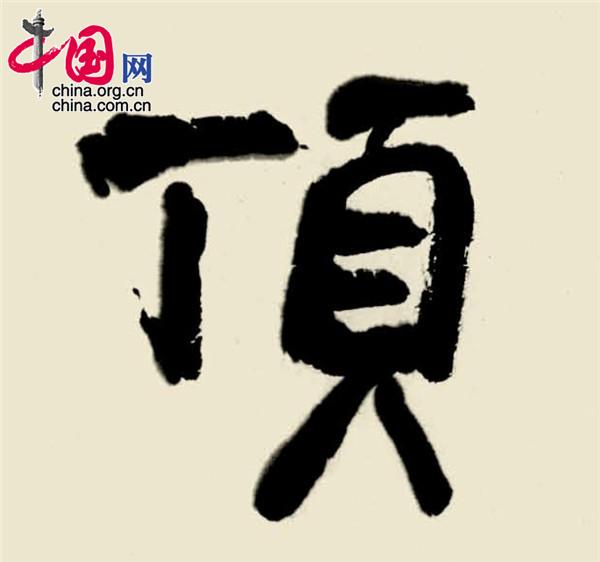

林散之书法代表作《金顶》(特写二)

这幅作品的内容虽然只有两个字,但是内涵十分丰富。从字形上看,真、草、隶、篆皆有;从墨色上看,枯、湿、浓、淡并存。我们先看“顶”,首先确定“顶”不是草书,因为“顶”没有用特定的符号来代替字的偏旁和字。“顶”的偏旁“丁”是真书的写法。“页”字上的一横,“蚕头雁尾”、“一波三折”,是典型的隶书风格,还有“页”中的一撇,也有明显的隶意。“页”中的最后一画又是真书的笔法。“金”字从总体上看,是草书,特别是“金”的下半部分笔画相连,有减画,是典型的草书。而“金”的中部,笔画均匀,符合篆书的基本特征,因而是篆书。“金”的最后一画,有隶书的笔意。真、草、隶、篆四种字体融汇在两个字上,经过组合,十分自然、非常协调。此外,这幅作品墨色淋漓,枯、湿、浓、淡十分清楚。如“金”字中的一竖,是浓墨,乌黑发亮,庄重大气。在这一竖旁边的两点,远看也是浓墨,其实是淡墨。如果注意看,浓墨和淡墨比较明显,“金”字上半部分是淡墨、湿墨并生。“顶”字的右边,也就是“页”的中间两横显得特别黑,因为墨中没有水,是枯墨。林散之先生对这幅作品非常满意。气势通贯,浑然一体,整体美感强,气势磅礴似米南宫,骨力雄强如李北海,再加上旁边的落款,显得十分完美。

林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家 王罡

王 罡,林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家,被誉为“金陵散王”。江苏扬州人,1957年出生,毕业于国防大学政治学院哲学系,哲学学士。现为江苏省收藏家协会副会长。曾任南京军区政治部东海民兵杂志社总编辑,大校军衔。被评为第四届“全国百佳出版工作者”并授予称号,“世界华人杰出收藏家”,授予国防服役金质纪念章。